2010年08月23日

沖縄は海も野原も薬草だらけ

今月は、薬草の話。ナーチョーラー=別名海人草(かいにんそう)と、それにまつわるエピソードです。

*良薬は口に苦いけど、心に染み渡ります

我が家の祖母は、医者泣かせな魔術師だった。朝、台所から異臭がすれば、大体は、祖母が薬草を煎じていた。子供の目からすると、祖母が緑色の湯気の立つ鍋の前でこちらに向かってほくそ笑んでいるようで、ちょっと不気味に見えたものだ。

「ナーチョーラー汁、でぃきとぅぐとぅ、よんなーよんなー かみよー」

「ナーチョーラー汁、でぃきとぅぐとぅ、よんなーよんなー かみよー」(ナーチョーラー汁が出来上がっているので、ゆっくりゆっくり食べなさいよ)

この台詞をきくと、私たち兄弟は、とたんにいい子になるか暴力で抵抗するしかなかった。私はもっぱら後者の方で、何度ナーチョーラー暴力を振るったかしらない。結局、祖母に横抱えにされ、口の中にナーチョーラー汁を注ぎ込まれるはめに至る。

涙と鼻水とナーチョーラーの味で、口の中は異次元の世界。あのまずさは、類を見ないまずさである。兄と妹の「がんばれ、がんばれ!」の声が遠くの方から聞こえてくる、そんな味。今の時代ならナーチョーラー虐待で、私は世間の同情をかっていただろう。

*ナーチョーラーとは

ナーチョーラーとは、別名海人草(かいにんそう)。紅藻のマクリである。昔から、虫下しや赤ちゃんの胎毒下しに使われていたそうだ。

あの独特な苦味と風味がギョウ虫や回虫に効果があると言われているが、不思議な事にこの世のものと思えない臭みも苦みも喉元を過ぎれば、胃部に清涼感がでたものだ。

あの独特な苦味と風味がギョウ虫や回虫に効果があると言われているが、不思議な事にこの世のものと思えない臭みも苦みも喉元を過ぎれば、胃部に清涼感がでたものだ。祖母は、私の落ち着きのなさがギョウ虫によるものと判断したのだろう。定期的に強制飲用された苦い思い出の薬草である。

でも、おかげさまで、砂場の砂を食べても、拾い食いをしても、手を洗わなくても、一度もギョウ虫が私の腸に寄生する事はなかった。

祖母の愛情が身にしみる思い出でもある。 続きを読む

2010年08月16日

沖縄の新ソウルフード。タコは入っていないけどタコライス

本土では月遅れの旧盆が終わり行楽地の人手もそろそろピークを過ぎて、夏が徐々にフェードアウトしはじめる頃だと思うけれど、沖縄のお盆は8月22日が旧盆の初日のウンケー(お出迎え日)で、24日が最終日のウークイ(お送り日)になることから、県内各地はエイサーで盛り上がるため暑い夏はまだまだ終わりそうにない。

エイサーといえば県内各地に伝わる念仏踊りの系統を踊る野外舞踊集団のことである。もともと沖縄本島中部を中心に踊られていたが、迫力ある太鼓のリズムと勇壮な踊りに魅了され沖縄県内全域に広まって、今では沖縄の旧盆になくてはならない夏の風物詩の一つになっている。エイサーのリズムを聞くとチムワサワサー(ときめいてしまうこと)して、矢も盾もたまらなく、太鼓の音のするほうへ駆け出す子供や女性陣は多い。エイサーは沖縄本島中部から始まった、現代のウチナーンチュの魂を揺さぶる「ソウルダンス」なのである。

で、何が言いたいのかといえば、実は、今回テーマの「タコライス」も中部から始まり、全県下へと広がった沖縄の人になくてはならない―県民食の「沖縄そば」には大きく及ばないものの―新しい沖縄の「ソウルフード」の一つとして頭角を現している食べ物なのである。

で、何が言いたいのかといえば、実は、今回テーマの「タコライス」も中部から始まり、全県下へと広がった沖縄の人になくてはならない―県民食の「沖縄そば」には大きく及ばないものの―新しい沖縄の「ソウルフード」の一つとして頭角を現している食べ物なのである。伝統の「五大丼三大ライス」に対抗するオキナワンライス

チャンポンのときにも少し触れたけど、本土の料理界というか、B級グルメ界(ちなみに、ボクは沖縄の食堂や食べ物を愛すれば愛するほど「B級グルメ」という言葉に違和感を覚えてしまい、沖縄の食べ物を紹介するときは常に「大衆グルメ」と呼んでいるので、ここでも「大衆グルメ」という言葉を使うことにするネ)には日本全国津々浦々の民草に愛され、さながら国民食のごとき伝統の味の「五大丼三大ライス」というのがある。「天丼」「うなぎ丼」「カツ丼」「親子丼」「牛丼」の五大丼と、「カレーライス」「オムライス」「ハヤシライス」である」。が、戦前・戦後と為政者の思惑(だと思う)で本土と切り離された沖縄では、この伝統の味の「五大丼三大ライス」というのが根付かず、独自の丼ものとライスもの発達した。

その丼ものとは野菜たっぷりの「カツ丼」、三枚肉が美味しい「ラフテー丼」、夏の味覚の「ゴーヤー丼」、沖縄近海のマグロを使った「中落ち丼」の四大丼で、ライスものは「(黄色い)カレーライス」、チキンの入っていない(ことが多い)ケチャップ味の「オムライス」、麺類ではなくスプーンで食べる「チャンポン」、そして今回紹介する「タコライス」である。いずれも戦後生まれ、あるいは本土復帰後に生まれた新参者であるが、これが、ボク(だけが)の提唱している沖縄の大衆グルメの「四大丼四大ライス」である。 続きを読む

2010年08月09日

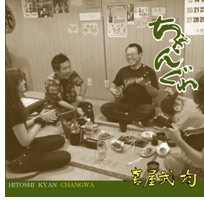

喜屋武均の「ちゃんぐゎ」

最近は出不精というか、まあもともとデブ性ではあるけれど、体調も芳しくないこともあってなかなか外へ出ない。コザのキャンパスレコードで新作についてレクチャーを受けにいかなくては。なぞと思っていたら、タイミング良く、キャンパスレコード所属の松田一利のライブ(7月25日)が我が“いーやーぐゎー”催されたのだ。新作情報を収集しようと、あれこれ話をしたりしたら、BGMにと持ってきたアルバム、松田一利プロデュース「ちゃんぐゎ」。好都合なことに忘れていってしまった。返す返さないはこちらの都合であるからにして、今回はバリバリミームン(新作)を紹介してみよう。

「ちゃんぐゎ」歌・喜屋武 均

「ちゃんぐゎ」歌・喜屋武 均(キャンパス TUNE-7 2010)

7月9日発売の「ちゃんぐゎ」は見てくれも中身も古くさそう。本人の容姿も、よなは徹や松田一利等とは同級生には見えない。収録曲もこれまた昔かじゃー(におい)のするものばかり。収録順に掲げると、「仲島節」「ダンク節」「十番口説」「ヨー加那よー」…、それに私の好きな「アキトーナー」なども歌っている。本人が新聞の取材に語っているように、「ウチナー口が話せないとうまく歌えない」難曲が並んでいる。老人ホームに勤め、高齢者から沖縄語を学んだというから頼もしい。一度聴いてみて、“新鮮な古くささ”にびっくり、というか“発展途上の古くささ”というべきか。そのスタイルで歩み追求し続けば彼の理想とする伝説の歌手(ウタサー)金城睦松へと近づけるだろう。 続きを読む

2010年08月02日

嗚呼、恐るべし沖縄本コレクター『沖縄本礼賛』平山鉄太郎

この何かと世知辛い浮き世に、コレクターなる種族がいる。〈何か〉を集めずにはいられない人たち。膨大な時間と資産(…あればね)をなげうって、ある人は瓶のフタをあつめたり、またある人は靴の後ろに挟まった小石を集めたり、はたまたある人はトイレットペーパーの切れ端を集めたりと…。いや、例えが悪かったが、美術品とか世間的にも価値があると認められたジャンルで蒐集なさる人たちも含めても、〈何か〉を集めることに情熱を燃やす心性においては平等なコレクターたち。僕はその〈何か〉、サムシング・エルスに欠けているので、彼らの社会的な、そして家庭的な立場に完全に思いを馳せることはできないが、ここに一人、いや一冊、コレクター本をご紹介したい。タイトルは、『沖縄本礼賛』、蒐集した人、いや著者は、平山鉄太郎氏である。書名は「おきなわぼん らいさん」と読みます。

この何かと世知辛い浮き世に、コレクターなる種族がいる。〈何か〉を集めずにはいられない人たち。膨大な時間と資産(…あればね)をなげうって、ある人は瓶のフタをあつめたり、またある人は靴の後ろに挟まった小石を集めたり、はたまたある人はトイレットペーパーの切れ端を集めたりと…。いや、例えが悪かったが、美術品とか世間的にも価値があると認められたジャンルで蒐集なさる人たちも含めても、〈何か〉を集めることに情熱を燃やす心性においては平等なコレクターたち。僕はその〈何か〉、サムシング・エルスに欠けているので、彼らの社会的な、そして家庭的な立場に完全に思いを馳せることはできないが、ここに一人、いや一冊、コレクター本をご紹介したい。タイトルは、『沖縄本礼賛』、蒐集した人、いや著者は、平山鉄太郎氏である。書名は「おきなわぼん らいさん」と読みます。■「沖縄本」の微細な魅力とは

そう、この本で収集されているのは、「沖縄本」である。著者は、2001年に沖縄を初めて訪れて以来、沖縄の魅力に取り付かれた。それはまぁよくある「沖縄フリーク」「沖縄ファン」の話。だが、彼は、「日本には『ニッポンニアニッポン』という名前の鳥がいる」ように、「沖縄には『おきなわぼん』という名前の本がある」(※1)ことを、ある沖縄古書店での衝撃的な体験によって知る。そして幸せなことに「沖縄が好きで、本がもっと好きな」著者は、その後ひたすら「沖縄本」を集める日々を過ごすことになる。そんな「沖縄本」の微細な魅力と、そこまでやるのね、うんうんと御万人を納得される収集にまつわるマニアックなエピソードをまとめたのがこの本なのだ。ちなみであるが、「ボーダー新書」というシリーズの最新刊である。

そう、この本で収集されているのは、「沖縄本」である。著者は、2001年に沖縄を初めて訪れて以来、沖縄の魅力に取り付かれた。それはまぁよくある「沖縄フリーク」「沖縄ファン」の話。だが、彼は、「日本には『ニッポンニアニッポン』という名前の鳥がいる」ように、「沖縄には『おきなわぼん』という名前の本がある」(※1)ことを、ある沖縄古書店での衝撃的な体験によって知る。そして幸せなことに「沖縄が好きで、本がもっと好きな」著者は、その後ひたすら「沖縄本」を集める日々を過ごすことになる。そんな「沖縄本」の微細な魅力と、そこまでやるのね、うんうんと御万人を納得される収集にまつわるマニアックなエピソードをまとめたのがこの本なのだ。ちなみであるが、「ボーダー新書」というシリーズの最新刊である。 ■危険な、幅広い定義

「沖縄本」とは、著者によれば、

1 沖縄に関して書かれた本や雑誌

2 ページ数は少なくても沖縄について書かれた文章が収められていて、

「これは沖縄本」と私が決めた本や雑誌

である。この定義の怪しくも危険な香りを少しでも感じる事ができる貴方なら、すでにもうこの本の読者とよんでいいだろう。この都合のいい定義に従えば、どれだけ膨大な数の本がターゲットになるか、想像できますか。沖縄学の祖・伊波普猷の全集から、『ああ! オリオンビール —社員に酸素を吸わせなかった勇将の悲劇』まで、詩・新川明、版画・儀間比呂志『詩と版画 おきなわ』から、プロフィールに「高名なユタを祖母に持つ」島袋千鶴子さんの『開運! お茶碗5円玉 —玄関に置くだけで幸せを呼ぶ琉球風水の知恵』まで、このスパンの目配り、目利き、目移りで、本を日々集めなければ気が済まなくなるのです。 続きを読む

カテゴリー

最新記事

過去記事

最近のコメント

mikosan / 『沖縄の神社』(加治順人著)

愛樹 / 本当は教えたくない絶品B級・・・

万民の天☆金正子 / アメリカで描かれた小さな「・・・

たーちゅのはは / パパイヤをシリシリーしてパ・・・

ハッシー / 厳選・沖縄音楽(9月号)「白・・・

お気に入り

ブログ内検索

QRコード

読者登録

プロフィール

ryuQ編集室